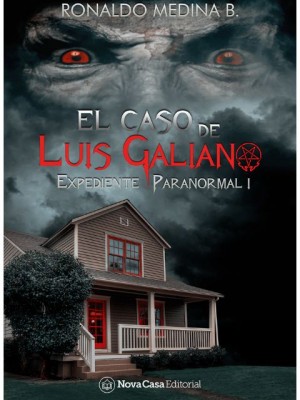

El caso de Luis Galiano

"David y Gabriela eran la pareja perfecta: recién casados, buena comunicación y lo suficiente para ser felices, excepto por el apartamento estrecho donde vivían. Para su fortuna, hallaron una casa en alquiler con características idóneas. Una maravilla ante sus ojos de no ser por las fuerzas paranormales que la acechaban: inquilinos tras inquilinos la desocupaban, aterrados por los horrores que padecían allí. La pareja vivirá experiencias agobiantes que pondrán a prueba su confianza, su cordura y su tranquilidad. Se turbarán cuando empiecen a aparecer pistas sin ningún sentido aparente y abrazarán el desespero al intentar descifrarlas. Las «2:29 a.m.» sentenciará el inicio de misteriosos acontecimientos. Tan pronto el reloj se detiene, una mano de sangre se dibuja en la pared del patio, como presagio de que lo peor está por comenzar. El mal los atacará con crueldad y, solo con la ayuda de personas que Dios pondrá en su camino, intentarán resolver el caso de Luis Galiano. Los sellos del primer Expediente Paranormal han sido abiertos para ti."

LA MUJER QUE ENTREGÓ SU VIDA AL DIABLO

ADVERTENCIA

Algunos personajes de la siguiente historia contienen posturas religiosas que pueden no acoplarse a las ideologías de ciertas personas. No pretendo ofender credos. Mucho menos, cambiar las creencias del lector, sino crear personajes interesantes, con visiones del mundo poco exploradas en la literatura.

El mal acecha el aire como águila salvaje, navega en las profundidades del agua, oculto entre los secretos del abismo; se extiende por toda la tierra como las raíces de un árbol. Está presente en cada rincón, desde donde gobierna al mundo entre las sombras, invisible a la percepción humana. El mal se infesta donde hay debilidad o la atracción inocente de un curioso. El mal busca puertas para propagarse, y, en esa noche tormentosa del 30 de octubre de 1984, había encontrado un portal abierto a las afueras de Perla Norte.

La fugacidad de las centellas iluminaba por milésimas de segundo, un aviso tallado en mármol a la entrada del complejo: «Asilo B’alam». Allí, rejas altas y puntudas servían de mallado protector al reconocido hospital psiquiátrico. Su arquitectura conservaba un estilo gótico tan marcado que, junto a las intimidantes gárgolas repartidas en las alturas y sumado a la niebla espesa en los jardines, hacían de la estructura el último destino que un cuerdo quisiera visitar. Incluso desde afuera, eran audibles los gritos desquiciados de los internos, algunos de dolor; otros, de diversión, de una diversión mortal y aterradora que sobrepasaba todo entendimiento.

El Pabellón Marbas era uno de esos sitios donde el miedo se confundía con la risa, una línea quebrada que significaba el inicio de un viaje sin retorno, donde la única escapatoria era la muerte. Por suerte para la paciente «666», identificada así en la pesada puerta oxidada de su habitación, su mente aún distinguía lucidez en medio de tanta irracionalidad.

El tamaño de la ventana no era suficiente para escapar, ya lo había intentado en múltiples ocasiones, además, la camisa de fuerza no lo hacía fácil; apretaba como soga al cuello y comprimía sus músculos y huesos. A pesar de que llevaba unos cuantos meses de encierro, trató fugarse de todas las formas posibles: por ventanas, por depósitos, por robo de llaves y por manipulación a los guardias; pero ninguna dio el resultado esperado.

No se permitiría pasar un día más allí. Día a día, el doctor Marbas, aumentaba el dolor en las terapias. Intentaba quebrantarla física y mentalmente, pero ella no era de las que cedían.

No a él.

No se entregaría a Marbas.

Se guardaba para otro señor, uno mucho más poderoso y temido que un presidente; ella esperaba por el rey. Y de no ser por las voces susurrantes que la mantenían en resistencia, hubiera cedido mucho tiempo antes.

Esa noche, los susurros tampoco faltaron. Iniciaron suaves, casi imperceptibles, sin embargo, lo suficiente audibles para despertarla de esa cama dura donde tanto le costaba conciliar el sueño. Nunca sabía de dónde venían, pero emergían con la noche, entre las sombras, hipnóticos, irresistibles. Las voces aumentaron en volumen de forma gradual, hasta que fueron tan retumbantes como un tambor. A ella no le molestaba en lo absoluto, al contrario, le parecían relajantes, liberadores; sobre todo por los mensajes que solían darle, al inicio inentendibles, mas con los segundos, tan claros como el agua.

«El momento llegó», escuchó en su cabeza.

Afuera del cuarto de la mujer, una figura se movió entre las sombras de la noche. No pasó desapercibida, el guardia del pasillo se percató de una presencia en el lugar. La sentía pesada, extraña. Giró a izquierda y derecha, adelante y atrás. No había nadie en el umbral. Entonces regresó la vista al frente, pero el mismo sentir lo embargó, erizándole los vellos de pies a cabeza. Intrigado, llevó la mano al cinturón, donde colgaba una linterna. Al encenderla, una luz blanca en forma circular se proyectó en el suelo. Dio pasos lentos por las celdas. Inspeccionó una por una, algunos internos lo veían con locura; otros dormían.

El vigilante continuó el recorrido, era el turno de la «666». Dudó por unos segundos, la mujer ya había intentado apuñalarlo en más de una ocasión. Tembloroso, acercó la mano a la rejilla y la deslizó con suavidad. Al apuntar con la linterna, dio un salto hacia atrás. La interna 666 lo veía directo, con sus ojos color noche, estáticos como piedra. No mostró expresividad. No hubo locura. No hubo ira. No hubo nada. Y si existía un sentimiento más mortal, era ese. La nada era vacía y sinsentido, difícil de explicar; oculta, cargada de misterio. Y la nada, junto a la cabellera desajustada de la mujer y las ojeras profundas en su rostro pálido, le provocaba al guardia pulsaciones frenéticas de temor.

—¿Piensas quedarte ahí mirándome toda la noche, maldita demente? —refutó, aún exaltado. No obtuvo respuesta, ni un parpadeo—. ¡Habla, maldita sea! —se exasperó.

Cero respuestas. El guardia dio dos pasos y quedó más cerca de ella. Le apuntó con la linterna, esa vez desde abajo. Como consecuencia, se proyectó hacia el techo una sombra macabra de la mujer.

—En la muerte está el regocijo de mi señor —musitó al fin, sin dejar de mirarlo.

Y sin darle oportunidad de comprender el significado de sus palabras, un brazo surcó el espacio entre ambos, empuñaba un cuchillo que le cortó el cuello en un movimiento horizontal. No hubo gritos. No hubo alarma. Mientras el cuerpo caía, la sangre brotó en medio de murmullos ahogados. Ahora el panorama era ocupado por un hombre de sonrisa macabra, de oreja a oreja; vestía idéntico al guardia recién asesinado.

—Andando —dijo mientras se acurrucaba y arrebataba las llaves al cuerpo ensangrentado del vigilante—. No hay mucho tiempo. El ritual debe cumplirse, es de suma importancia para el Aquelarre.

En medio de gritos de locura, aplausos y celebraciones disparatadas de los demás internos, el hombre de uniforme azul oscuro y gorra le dio libertad a la mujer al abrirle la celda.

—Media vuelta —demandó.

Ella obedeció, y de inmediato, el hombre realizó un corte vertical a la camisa de fuerza. La mujer dejó escapar un ligero ¡ahhh!, aliviada de ataduras. Tronó el cuello a cada lado, lo necesitaba. Al fin era libre de esa habitación oscura y gélida.

Con la indicación del hombre, se valieron de las penumbras para correr lejos de allí. No quedaría registro de la huida, las cámaras dormían. Los testigos no serían de mucha ayuda, las últimas neuronas que les quedaban habían sido freídas en las terapias con Marbas. Cuando burlaron la primera reja gracias al manojo de llaves, los esperó un pasillo extenso, tan largo que no parecía tener fin. Sin tiempo que perder, huyeron entre los goteos de las tuberías y el caminar de las ratas antes de que fuera tarde. Ya sentían las paredes juntarse, hasta el punto de casi chocar y aplanarlos. El Pabellón Marbas, generaba un efecto demencial en sus residentes, y si no salían de allí pronto, las alucinaciones comenzarían a apoderarse de ellos y les arrebatarían el control; llegó un momento donde el hombre se detuvo; la mujer, por inercia, también.

El uniformado, que medía mucho más que ella, posicionó ambas manos en puntos específicos del concreto, y entonces, con una fuerza que excedía su cuerpo escuálido, logró girar la pared. Ingresaron al pasadizo con rapidez; los esperaba un ducto. Bastó un movimiento de cabeza para que la interna 666 entendiera que debía ser la primera. No lo dudó, subió de inmediato. Un día más en ese lugar y su mente terminaría poseída. El hombre fue el siguiente. Viajaron a toda velocidad a través de la estrechez del conducto, hasta que dieron a parar en uno de los muchos contenedores de basura.

Salieron del recipiente maloliente con un salto. El acompañante de la reclusa paseó la mirada en todas las direcciones, el camino estaba despejado; durante ese momento, las luces de seguridad de los faros también dormían. Solo con las gárgolas como únicos testigos, escaparon por un hueco hecho con anterioridad entre las rejas oxidadas del Asilo B’alam. Allí, por una trocha lóbrega y desesperanzadora, los esperaba un hombre de traje formal, al volante de un Ford Capri color negro, al que subieron apresurados.

—Ponte esto —le dijo el conductor, al tiempo en que le entregaba una nueva muda de ropa.

El auto arrancó con una velocidad arrolladora por un camino alterno a la carretera principal. Se perdió entre la niebla. Huyó lejos del terrorífico manicomio, donde moría toda esperanza y raciocinio. La fuga había sido un éxito.

---

El Ford Capri detuvo su andar frente a un portón de seguridad. El vigilante, en función de su deber, dejó a un lado la revista y bajó los pies de la pared. Se acercó a examinar de quién se trataba, pero entonces, las luces del vehículo se apagaron. Solo predominó la oscuridad, una con el ambiente. El conjunto se regía por reglas estrictas en cuanto a visitantes. Nadie entraba o salía sin pasar antes por él. Y a esa hora, que su reloj indicaba como las

«12:01 a. m.», en medio de la lluvia, era demasiado sospechoso recibir un visitante.

—¿Quién es? —inquirió, sin poder reconocerlos. Nadie respondió.

—¿Quién es? —volvió a preguntar. Tampoco hubo réplica.

El papel negro en los vidrios no le permitía ver más allá. El moreno de traje de seguridad resopló. Si quería identificarlos, tendría que acercarse. Por ello, abrió la reja y caminó a la puerta del conductor. Tocó el vidrio con el puño. Una. Dos. Tres veces. El resultado seguía siendo el mismo: nadie contestaba.

—Está bien, conque así quieren jugar. Tendré que llamar a la policía. —Dio media vuelta, irritado—. Desocupados.

Antes de que pusiera un pie en el andén, el auto encendió una vez más las luces, y se relajaron en él. Se sobresaltó por ello. Quiso girarse, pero entonces, el carro lo embistió contra el portón. El hombre rodó por el suelo tras el impacto.

La cabeza le dolía descomunalmente. Sentía las sienes inflarse y desinflarse tan rápido y constante como una pulsación. En medio del dolor, distinguió que abrían tres puertas. Dos de los rostros le eran desconocidos por completo, pero el tercero… el tercero deseaba no haberlo visto. La mujer le provocaba pesadillas en las noches; en carne y hueso, escalofríos quebrantadores; y al estar acompañada por dos hombres de mirada tan siniestra como la de ella, se sentía más tensionado que nunca.

—Imposible —musitó entre dientes, tan sorprendido como aterrado. Con todas sus fuerzas logró sentarse en el suelo, desde donde los observó, amenazantes—. Estás encerrada en el Asilo B’alam desde hace meses. ¡Te internaron por satánica! ¡Demente! ¡Loca! —Con cada calificativo destilaba su odio hacia la mujer—. Esto no es real.

—Hola, Angarita —contestó, con una mirada que le aceleró el corazón y una voz que le provocó un frío desgarrador. Era tan real como él; una pesadilla materializada en persona—. También es un gusto verte de nuevo.

La mujer le asestó una patada al rostro, y la cabeza del hombre volvió a chocar con las rejas de seguridad. El golpe había sido más fuerte esa vez. El vigilante no respondía, permaneció tendido en el suelo.

—Todo suyo, caballeros. Desde aquí me encargo yo. Los hombres asintieron.

—En la muerte está el regocijo de nuestro señor —hablaron al unísono, y se acercaron a recoger el cuerpo del guardia.

Sin obstáculos en el camino, la mujer dio pasos lentos y seguros a lo largo de la carretera. El frío la envolvía. Se mostraba tan complacida que tendió los brazos a cada lado, hasta que su atuendo se confundió con la noche y las ondas de agua generadas por su andar cesaron. No hubo más rastro de ella.

---

La tormenta había alcanzado un punto máximo; era una lluvia incesante, arrolladora, como no se había visto desde hacía mucho tiempo en Perla Norte. Los rayos descendían con frenesí, para luego fragmentarse en otros más pequeños y deslumbrantes. Eran más amenazadores los truenos, que furiosos, sobresaltaban a un hombre sumido en el letargo y hacían que la cobija perdiera lugar sobre su cuerpo en una habitación de la casa 7-18 de la 16B. A pesar de vivir en una ciudad calurosa, la lluvia provocó el frío que muy rara vez lo visitaba. Esto obligó a Luis Galiano, antes de irse a dormir, apagar los ventiladores y arroparse con la cobija más térmica que tenía en su espacioso armario negro.

Las centellas se colaban por la ventana ubicada a unos pasos de los pies de la cama. Incluso la cortina no lograba detener el paso de la luz. Era despampanante, cegadora. Iluminaba por segundos el cuadro gigantesco que se alzaba sobre la cama de cabecera rústica, que tenía una apariencia antigua a causa del desgaste de la madera. En él, se podía observar con fugacidad, la foto de una pareja de cabellos oscuros. Ella usaba un vestido blanco con velo y él, un flus negro; era del día en que decidieron unirse por medio del matrimonio.

¡Crac-kaaa boom!

Un trueno mucho más potente que los anteriores atravesó las paredes de la casa y retumbó en toda la habitación. El hombre volvió a jadear. Las gotas de sudor se le deslizaban por su frente que se le veía arrugada debido a la expresión de fastidio en el rostro. De repente, un sentir siniestro lo comenzó a despertar, una mirada profunda sin origen. Sus párpados se abrieron poco a poco. Por suerte, el espacio sobrante en la cama matrimonial seguía desocupado. No sabía la razón, pero temblaba como nunca. Era esa sensación de acecho de nuevo. Una angustia sobrenatural que lo agobiaba durante las madrugadas y solo desaparecía al alba. Volvió a cerrar los ojos y respiró profundo en busca de tranquilidad. No lo consiguió. Esa noche se sentía real.

—Hola, Luis —escuchó el emerger de un susurro al rincón de la habitación.

De inmediato, llevó la cobija hasta la cabeza. Era una voz familiar. Demasiado familiar. Todo el cuerpo se le estremeció con temblores. Sentía el corazón a punto de salírsele del pecho. En lo profundo de sus pensamientos solo deseaba huir de la pesadilla, pero lo único cierto, era que, de su cita con el demonio, no había escapatoria.

—¿Me recuerdas? —inquirió con mayor volumen. No. No deseaba recordarla.

Ella era una parte de su pasado que se esforzaba por enterrar; no lo merecía. Sin embargo, por más que batallaba día a día por hacerlo, una parte de sí negaba la idea de abandonarla. Algo en Luis Galiano le hacía ver el mejor lado de las personas; le hacía creer que todos merecían otra oportunidad. Ese sentimiento al que llamaba humanidad y que en él abundaba; era tan grande, que se extendía a todos sus conocidos. Cualquiera era bienvenido a recibirla; mas, en ella, había muerto mucho tiempo atrás. No conocía el dolor. No conocía el amor. No conocía a Dios. Lo único que imperaba dentro de sí, era oscuridad.

—Pa-pa-padrenuestro que estás en el ci-cielo —rezó él de repente, con voz quebrada, sin apartar la cobija de la cabeza—, santificado sea tu-tu nombre…

Su diabólica esposa lo interrumpió en seco. La cobija cayó y en Luis, solo se evidenció dolor, un sufrimiento ahogado que arrebató toda palabra de su lengua; la mujer le había inyectado un líquido desconocido en la pierna. Pronto, todo se tornó nuboso para él, la cabeza le dio vueltas. Lo único que reconoció fue un temor materializado. Su esposa realmente estaba frente a él;

lo miraba con una sonrisa aterradora, que solo resultó divertida para ella. Mientras el suero hacía de las suyas, ella dio media vuelta y giró el picaporte de la puerta. Cuando salió, lo primero que encontró fue una pequeña mesa con portarretratos. Pasó la mano entre ellos: Luis Galiano y su madre, no le interesó; el día del matrimonio, mucho menos; ella, tampoco.

Y así siguió.

Todos describían momentos importantes, pero no les mostró ninguna pizca de emoción. Solo se detuvo en el que parecía buscar. En él posaban un sonriente Luis Galiano y ella, fría e inexpresiva. Se hallaban afuera de la casa, junto a un Chevette; era del día que les entregaban la obra terminada. Meditó en ella, pero al romper el vidrio, confirmó que tampoco le interesaba. En cambio, detrás de la fotografía encontró lo que tanto buscaba. Se trataba de una imagen escalofriante. De solo verla provocaba terror. Todos en ella posaban con un semblante serio, en un lugar tétrico, donde resaltaba al fondo, un pentagrama invertido con símbolos arcanos que hallaban su significado en el origen de los tiempos. El círculo lo conformaban dos serpientes iracundas mirándose entre sí. Solo mostró afecto a esa imagen; un cariño enfermizo. Y en sí no era por ellos, sino por el ser que ellos representaban: La Serpiente. Solo por ella resistió. Solo por ella se mantuvo firme… solo por ella haría el sacrificio.

De pronto, rompió la foto y guardó los pedazos. Debía deshacerse de ella. No podría quedar evidencia de su existencia. Al alzar la vista, su apariencia terrorífica se reflejó en un espejo negro con bordes de serpientes. Con sus ojeras marcadas, la piel muerta, la cabellera larga y despelucada, podría aterrar con facilidad a cualquiera a esas horas de la noche, mas se sintió a gusto por cómo se veía, lo evidenció la escalofriante sonrisa de aprobación que se dio a sí misma.

A paso lento, llegó a la cocina. Se acercó al planchón y tendió el brazo. Dejó en evidencia las cicatrices de los cortes profundos en su piel, la oscuridad no permitía definirlos en totalidad, sin embargo, se alcanzaba a observar que convergían en un símbolo: un sello pagano al que había jurado ser fiel en esta vida y en cualquier otra. Era lo único de lo que se sentía orgullosa en realidad. Pero esa noche, tendría otro motivo para sentirse complacida. Solo debía esperar. Toda paciencia tenía su recompensa, y la de ella estaba próxima. Sus dedos pasearon entre el trozo de madera que alojaba al-

gunos utensilios.

—De tin. —Se detuvo en el primero, no la convenció por el tamaño—. Marín. —El segundo tampoco—. De do. —Casi—. Pingue.

Tomó el cuchillo más enorme de todos. Con él se había divertido bastante. Era el que usaba para cortar carne cuando vivía junto a Luis, también para corromper su alma con crímenes atroces en el nombre de La Serpiente. Había sido el pincel con el que trazó en su propio brazo lo que consideraba una obra de arte. Le comprobó el filo con un corte ligero en la palma de su mano. No evidenció dolor. Todo lo contrario, el brote de sangre escurriéndosele por el brazo le dibujó una sonrisa maquiavélica, con la que dio pasos lentos hacia atrás.

Uno. Dos. Tres.

Terminó perdida en la oscuridad que gobernaba la vivienda.

---

En la habitación, una melodía distante tocó sus notas. Era relajante, hipnótica, cautivadora. A Luis le elevó el alma con el tono del coral que la interpretaba. Lo incitaba a despertar; a ir.

Lo llamaba a seguir el sonido, a donde las sombras eran magia y el lamento sabía a dulce. Allí el dolor no existía; era gozo exaltado. En ese lugar, la promesa de una vida eterna se consumaba con el sacrificio. Era un sitio donde el para siempre conocía los placeres.

Las voces lograron despertarlo. Abrió los ojos poco a poco seducido por la melodía. No deseaba que finalizara. Era adictiva. La necesitaba. Si la seguía le prometían que habría más. Solo así se levantó de la cama, mas esa vez no veía como lo hacía en su cotidianidad. Sumido en un estado de inconsciencia, comenzó a caminar, sonámbulo; hacía un tiempo que los médicos se lo diagnosticaron, cuando entraba en ese estado, sucedían cosas de las que luego se arrepentía con muchísima vergüenza.

En una ocasión, se subió a una banca y ató una soga desde su cuello hasta una rama del árbol de limón del jardín; la penúltima vez casi intentó encender el auto; la última, terminó en el techo de la cabina del celador del conjunto en el que residían, su intención era lanzarse. Pero en todas esas tentaciones inconscientes de suicidio Dios se acordaba de sus buenos actos y le enviaba un ángel para evitar una tragedia; vestido con uniforme y gorra, el guardia del conjunto siempre aparecía a tiempo para salvarlo. En esta nueva aventura nocturna, una vez hipnotizado por completo, la legión de voces intérpretes de la melodía seductora lo tentaron a caminar justo como la canción indicaba: «al lugar donde la noche era reina y el frío señor». Debía seguir para obtener más, y solo la conseguiría en una parte específica de la casa. Con pasos seguros, llegó al fondo del patio de paredes blancas al descubierto, donde se hallaba un pequeño lavadero, botes de basura, una lavadora vieja, múltiples útiles de limpieza y otras herramientas. Allí lo esperaba su mujer bajo la penumbra producida por la oscuridad, en medio de la lluvia, muy dichosa, con un cuchillo en mano. Lucía terrorífica con la túnica negra. Su cabellera despelucada, fue cambiada por una mojada que la hacía ver más siniestra; sensaciones que Luis Galiano hubiera vivido en carne propia de no estar bajo los efectos de la inconsciencia.

Con cada paso que daba el hombre, la mujer sonreía de medio lado con locura, su víctima, estaba cada vez más cerca de la sentencia de la que ella misma fue jueza y jurado, y de la que anhelaba ser el verdugo. Las corrientes de aire frío que se colaban por las rejillas no parecían afectarla, a pesar de estar descalza y empapada. Gracias al control mental, el hombre continuó su camino hacia su compañera de vida, la mujer que más había amado, a quien le fue fiel desde que se enamoró, y por la que sufrió día y noche al tener que internarla en el Asilo B’alam. Ella sintió la adrenalina en todo su cuerpo en cuanto lo notó más cerca. Empuñó con más fuerza el mango del cuchillo como señal de que estaba lista.

«Mátalo, mátalo, mátalo», corearon las voces que le susurraban a los oídos.

En cuanto el hombre puso un pie en el patio, las gotas de lluvia no demoraron en bañarlo con su humedad. Mientras tanto, ella decidida y sin mostrar ningún rastro de arrepentimiento por lo que haría, le atravesó el arma blanca en el abdomen tan pronto como lo tuvo cerca.

De inmediato, los ojos de Luis Galiano se ampliaron de golpe. Salió abruptamente de su estado de inconciencia. La boca le produjo un gemido agobiante que evidenció el dolor. Con rapidez, llevó las manos a la herida para tratar de retener la sangre, mas no lograba concentrarse en ello, veía casi todo borroso, y, sin embargo, reconocer a su esposa como la causante de tal pecado le dolía más que cualquier cosa.

Sus ojos reflejaron la aflicción de su alma al marchitarse, junto a la desilusión y la decepción que sintió en ese momento. Solo así se convenció de que no había esperanza para ella. Si en verdad tenía corazón, la sangre le corría negra, no roja.

El exceso de humanidad de Luis Galiano y su paciencia por las personas, había sido una espada de doble filo. Y aunque el saber que su mujer se movía entre grupos paganos e ideologías satánicas era suficiente para descifrar los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, seguía sin comprender por qué el amor desinteresado, leal y sincero que le entregó desde que se unieron en una sola carne nunca llegó a curarle el alma. La única explicación fugaz que llegó a él era que en realidad nunca tuvo una.

Luis Galiano sintió la muerte cada vez más cerca. En señal de ello, más sangre emergió de lo profundo de su cuerpo para luego ser expulsada por la boca.

La mujer reía con locura y satisfacción mientras él trataba de sostenerse de la pared. El líquido brillante y carmesí dejó la mano plasmada en el concreto blanco; marca que ni la mismísima lluvia pudo borrar. Cada segundo que transcurría era insoportable, deseaba terminar con tanto dolor lo más rápido posible. Y en sus adentros rogaba a Dios que se acordara de él de una vez por todas. Luis Galiano sintió que no podía más, las piernas le flaquearon y se tambaleó hasta caer al suelo, donde sus ojos se cerraron.

Sin escrúpulos, ella lo tomó por los pies y arrastró el cuerpo de su difunto esposo por toda la casa, dejando el rastro de sangre pintado en las baldosas. Cuando llegaron a la sala de muebles viejos, biblioteca de pocos libros y televisor antiguo, soltó el cuerpo y se detuvo a tomar una bocanada de aire. El sonido de las agujas del reloj de madera de la sala le llamó la atención, marcaba las «2:29 a. m.».

El tiempo se acortaba. Debía continuar con el ritual para obtener la recompensa anhelada. Prosiguió a remojar las manos en la sangre de la herida, y como si de un lienzo se tratara, dibujó una línea con uno de los dedos.

—Subirás al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios —murmuraba repitiendo lo que las voces susurrantes le indicaban, mientras trazaba más líneas con la sangre de su exmarido—; levantarás tu trono; y en el monte del testimonio te sentarás, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subirás, y serás semejante al Altísimo.

Al final, todas las líneas que dibujó dieron forma a un pentagrama invertido: la estrella de cinco puntas que desde tiempos remotos ha sido relacionada con la magia, lo pagano y el satanismo. El último toque fueron dos serpientes alrededor. Un símbolo muy distante al que el doctor Marbas la quería inducir. Solo a este era leal. Solo en este encontraría paz; una paz inexplicable, traducida en muerte y fuego.

Después tomó los velones vino tinto que se hallaban en la mesa de centro y ubicó uno sobre cada punta, tal como lo indicaba el ritual que preparaba desde hacía meses, mucho antes de que la encerraran en el manicomio, y justo como las voces le seguían instruyendo.

Estaba casi todo listo para la ceremonia, pero escuchó algo que la molestó.

«Deshazte del cuerpo»

La mujer bufó, colérica, y debatió contra sí misma la razón por la cual debería hacerlo. Su mente no paraba de replicar que ya estaba muerto de todas formas, pero las voces se las ingeniaron en tentarla con una respuesta macabra.

«Provoca todo el mal que puedas, haz las fechorías más descabelladas que imagines, y entonces serás llamada grande entre las tinieblas que gobiernan sobre la tierra».

En ese momento, los ojos le brillaron con ilusión y esbozó una sonrisa retorcida. El ritual le aseguraba poder, y las malas obras se lo otorgarían en abundancia. Deseosa por obtener la recompensa prometida, su mente corrompida ideó el plan perfecto en pocos minutos. Se dirigió a la cocina y sacó dos bolsas de aseo gigantescas. La primera, la introdujo por los pies del cadáver; la segunda, por la cabeza; en el medio realizó nudos con ambas bolsas negras. Luego lo reforzó con otro apretón como garantía. Bajo los efectos de un tictac que le recordaba lo valioso del tiempo, tomó unas llaves del colgante en la sala. Después, sujetó el cuerpo por los pies y lo arrastró hacia afuera con dificultad. Se maldecía a sí misma por haberlo alimentado tan bien, el peso del cuerpo era descomunal.

Abrió la puerta y echó un vistazo rápido a la calle: estaba desolada y a oscuras, lo único que proporcionaba una luz tenue eran los focos de los postes, además la tormenta al fin había cesado. Con vía libre, volvió a tomar el cadáver y lo llevó a la parte trasera del Chevette color azul oscuro que estaba estacionado en el porche. Ahí abrió el baúl y usó toda su fuerza para arrojarlo adentro. El agite la llevó a respirar hondo. Lo necesitaba. Sus energías eran pocas. La comida en el hospital psiquiátrico era escasa; en cambio, las sesiones de tortura eran el pan diario. Cuando decidió continuar, tiró del maletero y se giró a abrir las rejas blancas del jardín.

De regreso en el asiento del conductor, encendió el auto y condujo por lo largo de la calle hasta toparse con rejas altas abiertas, donde se detuvo con una sonrisa satisfactoria. Por lo general, Angarita era quien estaba de turno en las noches, cuando ella más se divertía. El pobre hombre siempre tenía que lidiar con sus actos hostiles; tan repudiados que le enseñaron al vigilante a temerle. Cada vez que decidía salir, lo obligaba en medio de insultos a dejar a un lado sus actividades en la cabina para concederle acceso a la calle. El tiempo y la experiencia le enseñaron al vigilante a no preguntarle a dónde iba a tan altas horas de la madrugada, cada vez que intentaba entablar una conversación con ella, lo único que obtenía eran desprecios, groserías y mala suerte. Y esta última siempre abundaba.

—Esta señora y sus rarezas —solía escucharlo susurrar.

Los recuerdos desaparecieron con fugacidad en cuanto pisó el acelerador. La mujer condujo en silencio por una desolada avenida, eran pocos los autos que circulaban por allí a esa hora. A pesar del cese de la lluvia, algunos rayos caían por momentos y su centellar resplandecía el cielo durante unos segundos.

Minutos más tarde, las luces delanteras le indicaron proximidad a una redoma, por donde era posible acceder a tres caminos. Eligió el de la izquierda, el más tétrico y solitario. Agudizó la vista para observar un aviso verde con letras blancas que brilló por las luces del auto, en él se leía con claridad: «Anillo Vial». Giró el volante y decidió transitar por la senda sumida en silencio mortal. Pisó el acelerador para ganar tiempo, y las corrientes de aire se colaron dentro del carro, envolviéndola con su frío extremo. Ella no mostró ninguna sensación. Era familiar, ligero, relajante. Hacía tiempo que el frío y ella compartían grados bajo cero. Pronto, las edificaciones quedaron atrás y solo fueron visibles numerosas hectáreas de bosque. Detuvo el auto cuando sintió que era conveniente. Abrió la puerta del Chevette azul y sus pies descalzos tocaron la carretera gélida y encharcada. Caminó al baúl mientras generaba ondas de agua con cada paso. Estaba por abrirlo, pero justo en ese momento, las luces delanteras de otro carro le molestaron la vista. Llegó a pensar que sería un problema, que tendría que asesinarlos también si se detenían de curiosos a preguntar, pero no fue así. El auto siguió su rumbo y ella pudo continuar con su plan, no eran más que adolescentes borrachos tentando a la muerte. En sus adentros, rogó para que la encontraran, y así sentirían el mismo regocijo que ella.

Abrió el maletero e intentó extraer el cuerpo de su difunto esposo, pero el peso era exagerado. Con dificultad lo arrastró hasta el tope del baúl, desde donde lo dejó caer. El impacto sonó como el estallar de un globo. De seguro le reventó el cráneo, eso no le importaba en ese momento; el tiempo de usar una máscara y aparentar ser alguien que se preocupaba por él ya había pasado, ahora solo tenía en mente cumplir el objetivo que se planteó muchos años atrás. Procedió a arrastrarlo hacia el monte con todas sus energías, donde, al amanecer, de seguro las aves salvajes lo destrozarían a pedazos. La maligna mujer regresó al auto. Respiró, exhausta. Las voces en su cabeza estaban complacidas por sus acciones, lo demostraron celebrando en sus oídos con felicitaciones y risas unísonas. Fue motivo suficiente para esbozar una sonrisa de satisfacción.

Encendió el carro de nuevo y condujo por la carretera hasta toparse una vez más con las rejas del conjunto, donde ingresó sin obstáculos a su camino. Aun le sorprendía que nadie hubiera notado la ausencia de Angarita, aunque no le extrañaba; todos los vecinos eran gente aburrida que dormía como gallinas.

Una vez dentro de la casa, lo primero que hizo fue sentarse en medio del pentagrama invertido y cerrar los ojos, paciente, tal como lo fue todos esos años. A los segundos, el silencio fue absoluto, uno con la nada y la soledad. El único sonido fue producido por el ingreso frenético del viento a través de las rejillas del patio. Las corrientes de aire helado atravesaron toda la casa hasta llegar a la sala y encender las velas vino tinto, una por una; las voluminosas llamas amarillentas fueron la única luz en medio de la oscuridad.

La mujer se sintió envuelta por el calor que ofrecían las velas. Era de las pocas veces en que su cuerpo aumentaba la temperatura.

—Vos dabo mea anima et relinquit illud allis —susurró aún con los ojos cerrados—. Vos dabo mea anima et relinquit illud allis —repitió más fuerte, y las llamas amarillas se tornaron oscuras—. ¡Vos dabo mea anima et relinquit illud allis!

Al abrir sus ojos oscuros, por las pupilas, se le extendió un color blanco hasta quedar nubladas por completo. El blanco representaba paz, pureza, nobleza; pero en ese momento era todo lo contrario. Era muerte. Era engaño. Era mentira. Era la muestra por excelencia de que el mal se ocultaba en todas partes; que corrompía los sistemas y se mantenía bajo una fachada agradable, de ángel de luz y de cordero noble. Al instante, las llamas se alzaron con ferocidad mientras retumbaban pasos potentes por toda la casa.

La energía negativa aumentaba de forma exponencial con cada segundo, era tanta, que incluso la mujer podía respirarla; le recorrió cada poro de la piel; fluyó por sus venas. Los susurros también cobraban mayor potencia en su cabeza; se tornaron retumbantes, ensordecedores e incomprensibles. Todas las voces clamaban gloria al mismo tiempo por la pronta llegada de La Serpiente.

Cuando la legión sonora volvió a unificar su voz, emitieron una última ordenanza a la que la mujer accedió sin reparo. Tomó el mismo cuchillo con el que asesinó a su esposo, y, sin si quiera temblar, se cortó el cuello en un movimiento horizontal. La sangre no tardó en brotar de su herida profunda y su cuerpo cayó al suelo sin más. Los ojos se le fueron cerrando mientras las pisadas retumbaban con más fuerza.

Las voces lo celebraron como nunca.

Aun cuando todo era borroso para ella, lo notó acercarse. Para su sorpresa, era todo lo contrario a como pensaba, tenía un hermoso parecer, y le aprobó su acción con una sonrisa amplia. Lucía carismático, encantador, elegante; apariencia que no duró mucho. La espalda se le encorvó para liberar un par alas enormes, como las de un murciélago; su contextura se ensanchó, ahora era gigantesco y escalofriante; más rostros le nacieron, el de mayor protagonismo era el de un macho cabrío, hambriento por consumirla; al final mostró sus garras inmensas como pullas.

—Bienvenida a mi Legión —lo escuchó decir con voz tronante. Entonces, él terminó por desgarrarle el alma marchita.

Los párpados de la mujer cayeron y los susurros cesaron. La nada y el silencio se unificaron de nuevo bajo las penumbras de la casa; el ritual había finalizado.

You may also like

Strange Love

Jacqui

Social Experiment

etherachel

The Alpha's Companion

eGlobal Publishing